《朝花夕拾》后记(第2/5页)

其实陈叔宝模胡到好象“全无心肝”,或者有之,若拉他来配“忍心害理”,却未免有些冤枉。这是有几个人以评“郭巨埋儿”和“李娥投炉”的事的。

至于人心,有几点确也似乎正在浇漓起来。自从《男女之秘密》、《男女交合新论》出现后,上海就很有些书名喜欢用“男女”二字冠首。现在是连“以正人心而厚风俗”的《百孝图》上也加上了。这大概为因不满于《百美新咏》而教孝的“会稽俞葆真兰浦”先生所不及料的罢。

从说“百行之先”的孝而忽然拉到“男女”上去,仿佛也近乎不庄重,——浇漓。但我总还想趁便说几句,——自然竭力来减省。

我们中国人即使对于“百行之先”,我敢说,也未必就不想到男女上去的。太平无事,闲人很多,偶有“杀身成仁舍生取义”的,本人也许忙得不暇检点,而活着的旁观者总会加以绵密的研究。曹娥的投江觅父,淹死后抱父尸出,是载在正史,很有许多人知道的。这一个“抱”字却发生过问题。

我幼小时候,在故乡曾经听到老年人这样讲:——

“……死了的曹娥,和她父亲的尸体,最初是面对面抱着浮上来的。然而过往行人看见的都发笑了,说:哈哈!这么一个年青姑娘抱着这么一个老头子!于是那两个死尸又沉下去了;停了一刻又浮起来,这回是背对背的负着。”

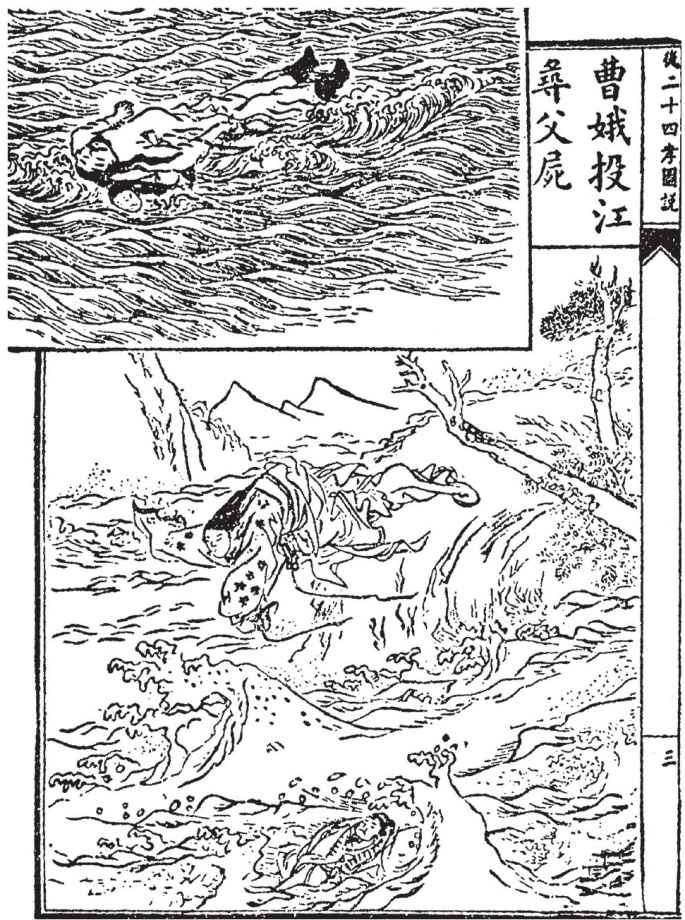

(第一图)

好!在礼义之邦里,连一个年幼——呜呼,“娥年十四”而已——的死孝女要和死父亲一同浮出,也有这么艰难!

我检查《百孝图》和《二百卌孝图》,画师都很聪明,所画的是曹娥还未跳入江中,只在江干啼哭。但吴友如画的《女二十四孝图》(1892)却正是两尸一同浮出的这一幕,而且也正画作“背对背”,如第一图的上方。我想,他大约也知道我所听到的那故事的。还有《后二十四孝图说》,也是吴友如画,也有曹娥,则画作正在投江的情状,如第一图下。

就我现今所见的教孝的图说而言,古今颇有许多遇盗,遇虎,遇火,遇风的孝子,那应付的方法,十之九是“哭”和“拜”。

中国的哭和拜,什么时候才完呢?

至于画法,我以为最简古的倒要算日本的小田海仙本,这本子早已印入《点石斋丛画》里,变成国货,很容易入手的了。吴友如画的最细巧,也最能引动人。但他于历史画其实是不大相宜的;他久居上海的租界里,耳濡目染,最擅长的倒在作“恶鸨虐妓”“流氓拆梢”一类的时事画,那真是勃勃有生气,令人在纸上看出上海的洋场来。但影响殊不佳,近来许多小说和儿童读物的插画中,往往将一切女性画成妓女样,一切孩童都画得像一个小流氓,大半就因为太看了他的画本的缘故。

而孝子的事迹也比较地更难画,因为总是惨苦的多。譬如“郭巨埋儿”,无论如何总难以画到引得孩子眉飞色舞,自愿躺到坑里去。还有“尝粪心忧”,也不容易引人入胜。还有老莱子的“戏彩娱亲”,题诗上虽说“喜色满庭帏”,而图画上却绝少有有趣的家庭的气息。

我现在选取了三种不同的标本,合成第二图。上方的是《百孝图》中的一部分,“陈村何云梯”画的,画的是“取水上堂诈跌卧地作婴儿啼”这一段。也带出“双亲开口笑”来。中间的一小块是我从“直北李锡彤”画的《二十四孝图诗合刊》上描下来的,画的是“着五色斑斓之衣为婴儿戏于亲侧”这一段;手里捏着“摇咕咚”,就是“婴儿戏”这三个字的点题。但大约李先生觉得一个高大的老头子玩这样的把戏究竟不像样,将他的身子竭力收缩,画成一个有胡子的小孩子了。然而仍然无趣。至于线的错误和缺少,那是不能怪作者的,也不能埋怨我,只能去骂刻工。查这刻工当前清同治十二年(1873)时,是在“山东省布政司街南首路西鸿文堂刻字处”。下方的是“民国壬戌”(1922)慎独山房刻本,无画人姓名,但是双料画法,一面“诈跌卧地”,一面“为婴儿戏”,将两件事合起来,而将“斑斓之衣”忘却了。吴友如画的一本,也合两事为一,也忘了斑斓之衣,只是老莱子比较的胖一些,且绾着双丫髻,——不过还是无趣味。